La obra maestra del Estudio Ghibli dirigida por Isao Takahata, se erige como pieza fundamental y notable dentro de la historia del cine

Dicen que el arte se configura como uno de los elementos catárticos por excelencia y asimismo en uno de los más poderosos. Un buen ejemplo de ello es el caso de Akiyuki Nosaka, el escritor japonés responsable de plasmar sus experiencias personales durante la Segunda Guerra Mundial en el libro “La tumba de las luciérnagas” (1967). Como forma de expiar parte de la culpa de ser un sobreviviente y dejando atrás no sólo la devastación de la guerra, Nosaka introduce dentro de su obra la presencia de su hermana menor quien -a diferencia de él- no logró sobrevivir a los avatares de la miseria.

Pero este novelista que pareciera sumergirse en la búsqueda de cierta redención existencial, decidió añadirle a sus personajes una cuota de licencia que excede lo meramente autobiográfico: la dulzura con que Setsuko y Seita conforman su vínculo fraternal le era en parte ajena a su propio creador, quien confesó que dentro del contexto que los aprisionaba, no actuó como una persona responsable de una criatura y en reiteradas ocasiones se alimentó de la ración que le correspondía a su hermanita como también llegó a golpearla por su llanto recurrente.

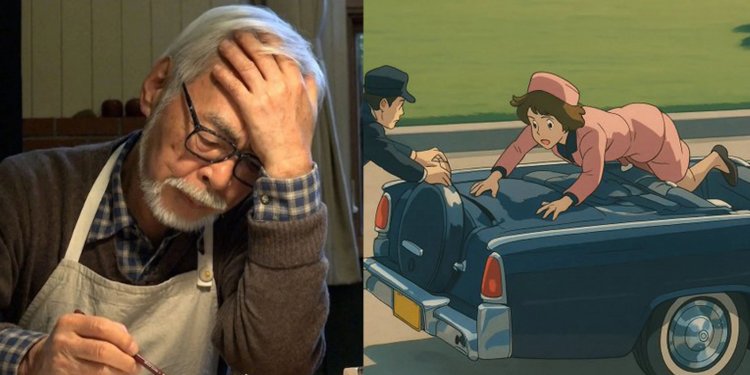

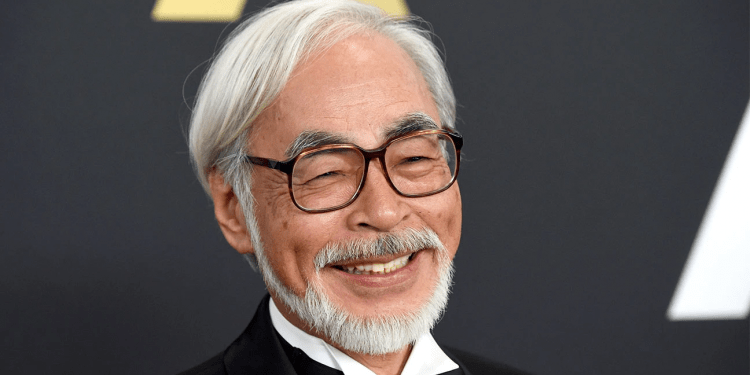

Fue en 1988 que gracias al amparo del Estudio Ghibli, el fallecido Isao Takahata (co-creador del mismo junto a Miyazaki) llevaba a la pantalla grande la novela de Nosaka respetando su título original. “La tumba de las luciérnagas” fue estrenada en simultáneo con “Mi vecino Totoro”, la cual tuvo mejor recepción dado que el argumento de la primera resultaba demasiado abrumador para el público en general.

Pero el cálido abrazo de la crítica especializada hizo que la misma se transformara en una película de culto, antibelicista (a pesar de que Takahata negó sistemáticamente tal acepción) y ponderada al nivel de otras producciones de temática similar tales como “La lista de Schindler” (1993) o “El pianista” (2002). Fue precisamente el crítico estadounidense Roger Ebert quien enunció que “Es una poderosa película dramática que resulta ser animada. Paradójicamente, es la película animada más realista que he visto en mi vida”.

Durante el prólogo de la película los espectadores tomamos conocimiento de que uno de los protagonistas acaba de perder la vida: “21 de septiembre de 1945… esa fue la noche donde morí”. Las palabras pertenecen a Seita, el joven de catorce años que fallece en una estación víctima del agotamiento. El alma de Seita es quien nos habla desde el más allá donde logra concretar el reencuentro con su hermana Setsuko.

A modo de flashbacks- y conscientes del faltal desenlace de la historia- tenemos la presentación de nuestros personajes: Seita, un joven de catorce años y Setsuko, su hermana pequeña de cuatro años. Observamos a la ciudad de Kobe ser bombardeada por las fuerzas norteamericanas y la desesperación de los menores en buscar el búnker donde estaría refugiada su madre. Pero el infortunio hace que la misma sea herida de muerte y ambos quedan a cargo de una tía hostil que poco disfruta de su compañía, ya que son más bocas que alimentar en pleno contexto de escasez.

Hartos de sentir que su presencia es una carga y soportar los comentarios hirientes del adulto a cargo, Seita y Setsuko deciden huir hacia otras tierras, con el objetivo de construir su propia porción de paraíso ajeno a la guerra y con la esperanza de que su padre-un oficial de la Armada Oficial Japonesa-salga ileso del campo de batalla y pueda volver a rescatarlos.

Entre juegos donde Seita intenta abogar por la inocencia de Setsuko, quien asimismo en la ingenuidad de su mentalidad infantil no logra dimensionar el horror de la guerra y los peligros inminentes de la misma, los hermanos intentan sostenerse desde la calidez del afecto absoluto, transformando todo lo que tocan en una especie de aventura donde el objetivo final es la supervivencia.

La fluidez con que ambos se comunican -a pesar de los berrinches de Setsuko típicos de una criatura que perdió a su madre y que no vive en condiciones favorables-ayuda a que puedan disfrutar de momentos sencillos tales como su paseo por el mar y la primera etapa de la construcción de su casa al lado del río. “Mientras haya vida, hay esperanza”, versa un frase replicada hasta el hartazgo pero que no por ello pierde validez y más en un contexto como éste.

Setsuko y Seita se aferran a la esperanza de lo que depara la vida misma. Tienen la capacidad de enfrentarse a la crueldad de los seres que los rodean (la falta de empatía y solidaridad es tema recurrente) como asimismo a la crudeza de vagar por las ruinas de la ciudad que los vió crecer y que en la actualidad funciona como sitio de reposo de todo aquello que aman y perdieron en el camino: su casa, su vecindario, su mamá y su familia.

Pero los jóvenes hermanos-a su manera naif– intentan darle batalla a la catástrofe y rienda suelta a la imaginación, erigiéndose como seres supremos en fortaleza y sabiduría, ya que lo más importante pareciera residir en el hecho de que se tienen el uno al otro. Pero el peso de la realidad está pronto y latente a caer sobre sus espaldas y pasado el tiempo comienzan a sufrir las consecuencias del hambre y el abandono.

La alegría de Setsuko comienza a extinguirse con sutileza, la vitalidad de la pequeña se apaga como la luz efímera de las luciérnagas: aquello que rebosaba de vitalidad se oscurece en el medio del desahucio indigno de la guerra. Setsuko se transforma en una víctima más de un sistema cruento que aplasta vidas inocentes y arrasa con toda esperanza vital a su paso. Seita nada puede hacer para salvarla, su condición de hermano mayor lo sofoca al autopercibirse como responsable de la menor y asimismo lo transforma en testigo involuntario de la muerte de ella, que agoniza de inanición entre sus brazos.

El destino de Seita (como vimos desde un principio) no es distinto al de su hermana: muere en circunstancias similares al amparo de una columna, donde la gente que pasa caminando a su alrededor manifiesta claras señales de desprecio. No vemos únicamente presente la figura de Seita, sino que ese espacio está lleno de personas en igualdad de condiciones. Aquellos que están más cerca de la muerte que de la vida, a quienes los vivos ignoran y pasan por alto sin ver alterada su rutina. El mensaje de esta grandiosa película resulta bastante alevoso y necesario.

Así como Setsuko se aferraba a su cajita de dulces como el único anclaje con su vida pasada y cuya carga sostiene parte de un legado simbólico, no resulta casual que Seita muera sosteniendo el mismo objeto; aquel portador de las cenizas de su hermana y de su historia en común, el que les brindó de manera fragmentada parte de la esperanza que demandaban para seguir adelante, pero que la violencia de una situación histórica no les proveyó de las condiciones necesarias para dejarlos crecer.

Nosaka tuvo diversos acercamientos de cineastas para llevar a la gran pantalla esta obra estremecedora, pero siempre se negó a concretar algún proyecto. Aseveraba que: “era imposible crear la tierra estéril y quemada que iba a ser la escena de fondo de la historia” y desconfiaba de la capacidad actoral de los niños que encarnarían a los protagonistas. Cuando se confirma la posibilidad de materializar semejante argumento en una película animada, los resultados saltan a la vista y la dicha de su autor fue automática, quedando conforme con el resultado y llegando a afirmar que pareciera ser que la misma fue concebida para transmitirse únicamente bajo ese formato.

La genialidad de Takahata reside no sólo en plasmar la desidia de la guerra a través de imágenes animadas, sino en saber amalgamar las emociones propias de dos inocentes frente a un entramado poco esperanzador. Se buscó forjar cierta noción de “realismo” cuya fuerza no reside en el trazo de los dibujos, sino en el poderoso mensaje emotivo que intenta transmitir: porque la guerra es tan cruenta e innecesaria que si a eso le adicionamos la presencia de un vínculo fraternal inolvidable, el resultado es la magia de una película que arranca corazones y los destroza para siempre.

Isao Takahata cerró sus ojos el 5 de abril del 2018, como consecuencia de un cáncer de pulmón. El brillo de la vida de este cineasta se apagó como la luz de las luciérnagas, pero dejando a su paso el eximio legado de una de las películas más hermosas y conmovedoras de la historia del cine.